「お寿司を食べた翌日に胃がズキズキ痛む」「まさかアニサキス?」こんな不安を感じたことはありませんか?

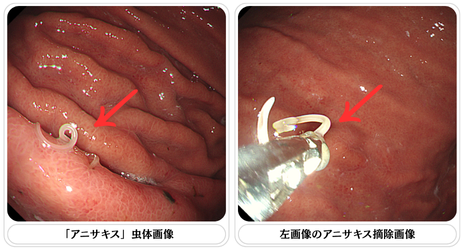

アニサキスは魚介類に寄生する白く細長い寄生虫(線虫)の一種で、長さは2〜3cmほど。肉眼でも見えるサイズです。

主にサバ・アジ・イワシ・サンマ・イカ・サケなどに寄生し、鮮魚を生で食べたときに体内へ入り込んで「アニサキス症」を引き起こします。

幼虫は魚の内臓に寄生していることが多いですが、時間が経つと筋肉(食用部分)に移動します。そのため、見た目が新鮮でも油断できません。

アニサキスは加熱や冷凍に弱いため、十分に火を通すか、−20℃以下で24時間以上冷凍処理された魚なら安全ですが、家庭調理や店頭販売ではリスクをゼロにするのは難しいのが現実です。

アニサキス症の症状と発症の仕組み

アニサキス症は大きく「胃アニサキス症」と「腸アニサキス症」に分けられます。

-

胃アニサキス症

食後数時間以内に、みぞおち周辺に激しい痛みが出ます。食中毒や胃潰瘍と間違われやすいですが、痛みの強さが特徴です。 -

腸アニサキス症

感染から10〜24時間後に腹部全体の痛み、嘔吐、膨満感などを引き起こします。重症化すると腸閉塞や腸穿孔に至るケースもあります。

さらに、人によってはアレルギー反応を伴い、じんましんやアナフィラキシーを起こすこともあります。一度でも感作された人は、再感染時に強い症状が出る可能性があるため注意が必要です。

アニサキス症になったら?診断と治療の流れ

アニサキス症が疑われる場合は、医療機関での診察が不可欠です。

-

胃アニサキス症の場合

胃カメラ(内視鏡検査)が最も有効で、胃壁に刺さったアニサキスを直接確認し、鉗子で摘出できます。摘出すると痛みが即座に軽減することが多く、患者さまの満足度も高い治療法です。 -

腸アニサキス症の場合

内視鏡で確認が難しいため、CTや血液検査、問診を組み合わせて診断します。重症例では入院や外科的処置が必要になることもあります。

市販薬や自己判断では根本解決になりません。痛みが強いときは、無理をせず早めに専門医へ相談することが大切です。

自分でできる予防法と注意点

アニサキス症を防ぐためには、以下の点を意識しましょう。

アニサキス症を防ぐためには、以下の点を意識しましょう。

-

・魚は十分に加熱する、または**−20℃以下で24時間以上冷凍処理**されたものを選ぶ

-

・自宅調理では内臓を早めに取り除き、内臓と身が接触しないようにする

-

・刺身や寿司を食べる際は、信頼できる提供元かどうかを確認する

-

・購入時に「冷凍処理済み」「加熱用」といった表示をチェックする

-

・白くて糸のような虫が目に見える場合があるため、目視確認も有効

「どうしても生で食べたい!」という気持ちはわかりますが、加熱調理を取り入れることも安全につながります。

まとめ:魚を安心して楽しむために

アニサキスは私たちが日常的に口にする魚に潜んでいる可能性があり、決して珍しい存在ではありません。

突然の激しい胃痛や腹痛が出たときには「もしかしてアニサキス?」と疑うことも大切です。

予防の工夫を知っていれば、お刺身やお寿司も安心して楽しめます。

大田大森胃腸肛門内視鏡クリニックは、アニサキス症の診断・治療に迅速に対応し、患者さま一人ひとりに適したサポートを行っています。

魚をおいしく安全に楽しむためにも、不安があれば早めにご相談ください。

監修医師 大柄 貴寛

国立弘前大学医学部 卒業。青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2020年10月大田大森胃腸肛門内視鏡クリニック開院、2024年12月東京新宿胃腸肛門内視鏡・鼠径ヘルニア日帰り手術RENA CLINIC開院。